ETF

美股投資

美國龍頭企業ETF競爭白熱化!SPY、VOO、IVV、SPLG誰才是美股代表?

隨著美國監管環境出現放寬跡象,金融業正迎來資本釋放與獲利提升的關鍵時期。過去十多年,銀行體系在嚴格監管下持續強化資本與風控,如今已具備足夠韌性面對制度調整。本文將簡要梳理金融業在美國經濟中的定位,回顧美國銀行業由分散走向集中化的脈絡,並介紹銀行獲利來源及其在利率循環中的變化,最後點出金融股與金融主題ETF的布局選項,協助讀者找出美國金融股的投資方向。

文章目錄,點選你想看的段落:

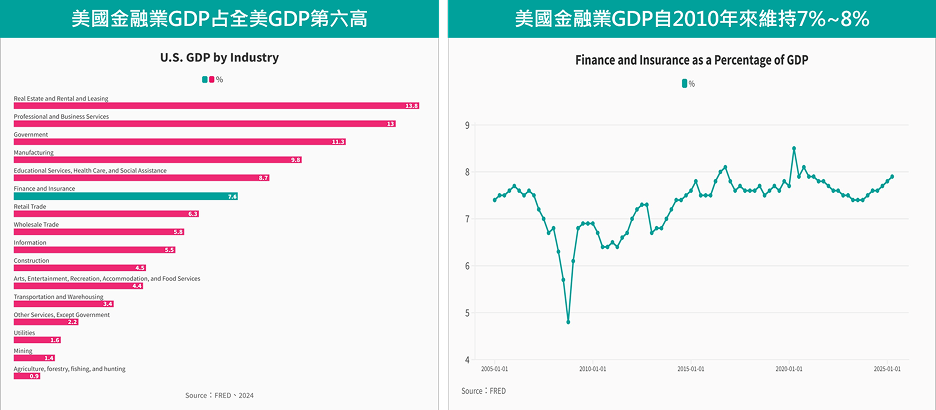

根據美國聖路易聯準銀行(FRED)與美國經濟分析局(BEA)資料,美國金融業在整體經濟中長期佔據舉足輕重的地位。2024年,美國「金融與保險業」貢獻國內生產毛額(GDP)7.6%,在所有產業中排名第六位,若加計房地產與租賃活動(13.6%),整個「金融與房地產體系」合計占比達 21.2%,居美國最大產業。美國經濟深度依賴資本市場的資金配置、信貸擴張與風險管理機能,金融業不僅僅只是經濟的服務部門,更是推動企業成長與家庭財富累積的核心引擎。

從長期趨勢觀察,金融與保險業占GDP的比重在2008年金融危機後雖一度下滑,但隨著監管制度重建與金融創新發展,該比重迅速回升,並自2010年以來穩定維持在7%~8%區間。銀行收益來源除了來自傳統放貸利差,近年更延伸積極至資產管理、保險、支付與新興金融科技等多元服務,整體獲利結構多角化,並隨著美國經濟規模與資產價值擴張而有持續成長的潛力。

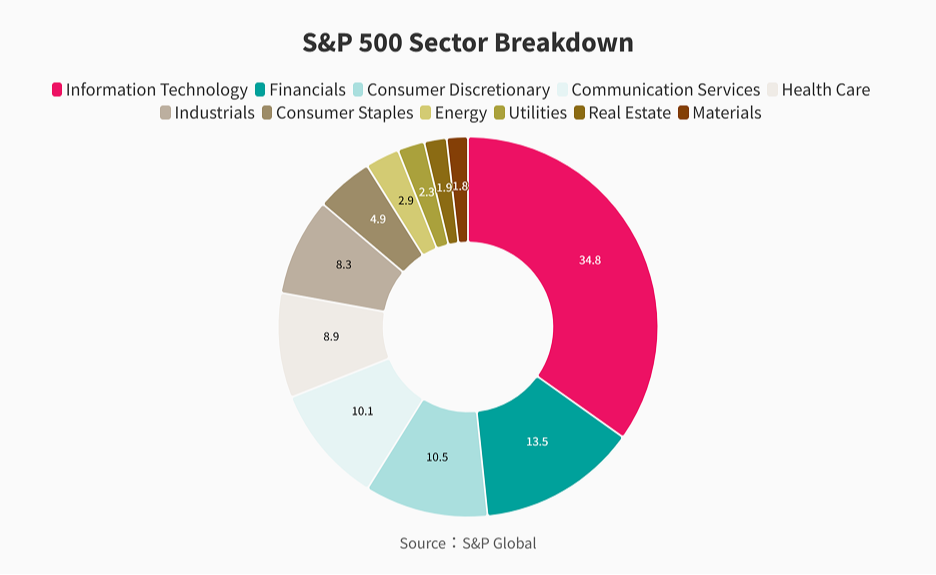

美國金融業不僅在實體經濟中扮演關鍵角色,也在資本市場中具有舉足輕重的影響力。就美國最具指標性的S&P 500股價指數的結構來看,資訊科技以34.8%居首,而金融則以13.5%的比重居第二大產業。

進一步觀之,金融股由波克夏·海瑟威(保險)、摩根大通(銀行)、Visa(金融消費)等不同金融企業構成。這些公司兼具相對穩定的獲利能力與全球市場影響力,其業績表現往往能反映出美國經濟的健康狀況與資本市場的活絡程度。

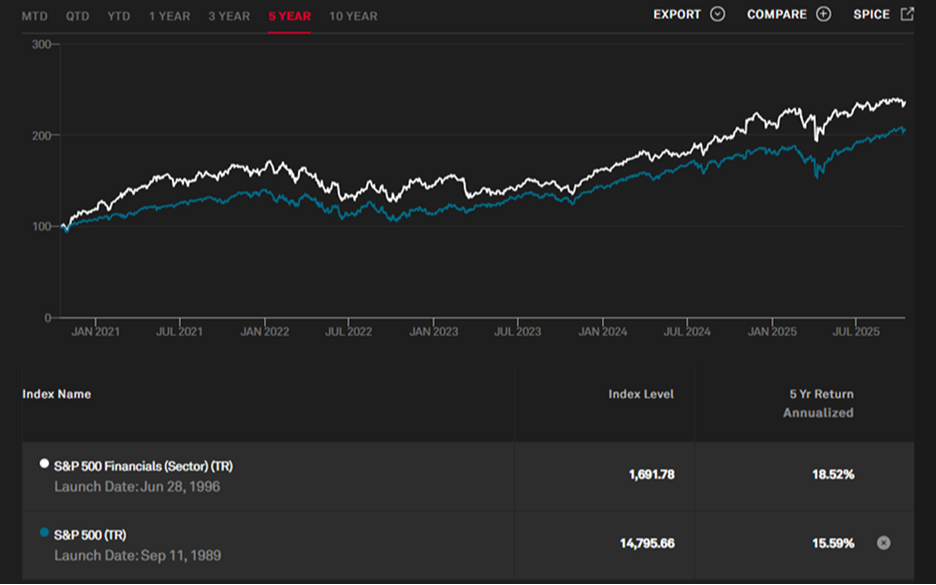

S&P 500 Financials指數五年年化含息報酬約18.52%,而S&P 500指數五年年化含息報酬指數水準約15.59%,兩者報酬走勢大致同步,但在2023~2025年的階段,隨著美國經濟轉佳、銀行獲利改善與股東回饋增加,金融指數累積報酬開始略優於大盤。

資料來源:S&P Global,註:S&P 500 Financials是S&P公司依GICS產業分類,從S&P 500成分中挑出屬於金融業的公司所編製的產業指數,用來反映美國大型金融企業的整體表現。

在美國金融股中,銀行股是主要的組成。以S&P Banks Select Industry指數來看,過去五年年化含息報酬率達14.59%。自2024年起,淨利差改善以及股東回饋增加效益發酵,指數重回成長軌道並在2025年再度創波段高。

資料來源:S&P Global

三大類銀行:零售銀行、投資銀行與綜合銀行

依服務對象與功能不同,銀行大致可分為零售銀行、投資銀行與綜合銀行三大類。這三種類型在金融體系中扮演不同角色:零售銀行以存放款與支付服務為主,貼近民眾與中小企業;投資銀行專注於資本市場與企業融資,連結資金與投資需求;綜合銀行則結合兩者優勢,兼具穩定收益與市場擴張潛力。了解各銀行的定位,有助於掌握各類美國金融股的營運重點與投資價值。

零售銀行(Retail Banks)提供的服務涵蓋但不包含儲蓄帳戶、信用卡、房貸、車貸、個人貸款、定期存款等,主要服務對象為一般民眾、家庭、小型企業。此類銀行的大部分收入來自傳統的放款業務與客戶存款,交易活動與非利息收入比例較低,整體營運主要受市場利率影響。代表銀行有:富國銀行、美國合眾銀行。

投資銀行(Investment Banks)擁有高比例的非利息收入與龐大的交易資產組合,主要服務對象為大型企業、政府機構、機構投資人,進行股票承銷、併購顧問、債券發行、結構性商品發行等,營運專注於資本市場交易與財務顧問業務,與資本市場行情高度相關。代表銀行有:高盛、摩根士丹利。

綜合銀行(Universal Banks)這類銀行同時經營零售與投資銀行業務,其收入在利息與非利息來源之間維持平衡。代表銀行有:摩根大通、美國銀行、花旗。

美國銀行集中化

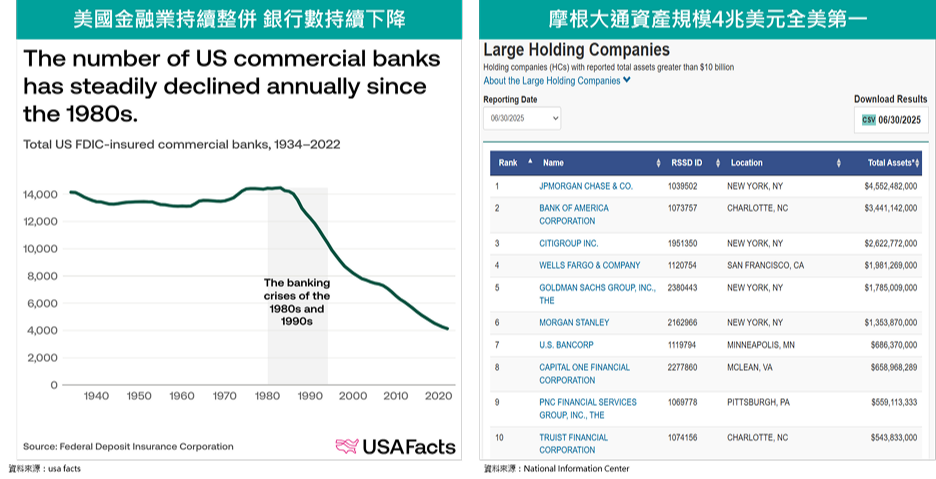

1980年美國取消了多項對銀行與儲蓄機構的利率限制,意在提高市場效率與存款人報酬,但也促使金融機構承擔更高風險,並於隨後造成銀行危機,致使全美超過四千家銀行倒閉。隨後,1999年美國允許商業銀行與投資銀行合併,開始推動銀行業的集中化,開啟了銀行整併潮。

自此,美國銀行體系在數十年間從分散走向集中,根據資產規模排名,目前美國前十大規模的銀行(金融控股公司)排名分別為:摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛、摩根士丹利、美國合眾銀行、第一資本金融、PNC金融服務集團及TRUIST金融公司。美國前五大銀行合計擁有全美銀行業資產的71%,相較之下,歐盟僅約52%。這些巨型銀行不僅主導國內信貸與存放款市場,也深度參與全球資本與衍生性金融市場,反映出美國金融業由少數大型銀行集團壟斷、規模經濟驅動的結構。

美國銀行資本增加至2008年金融危機後新高水準

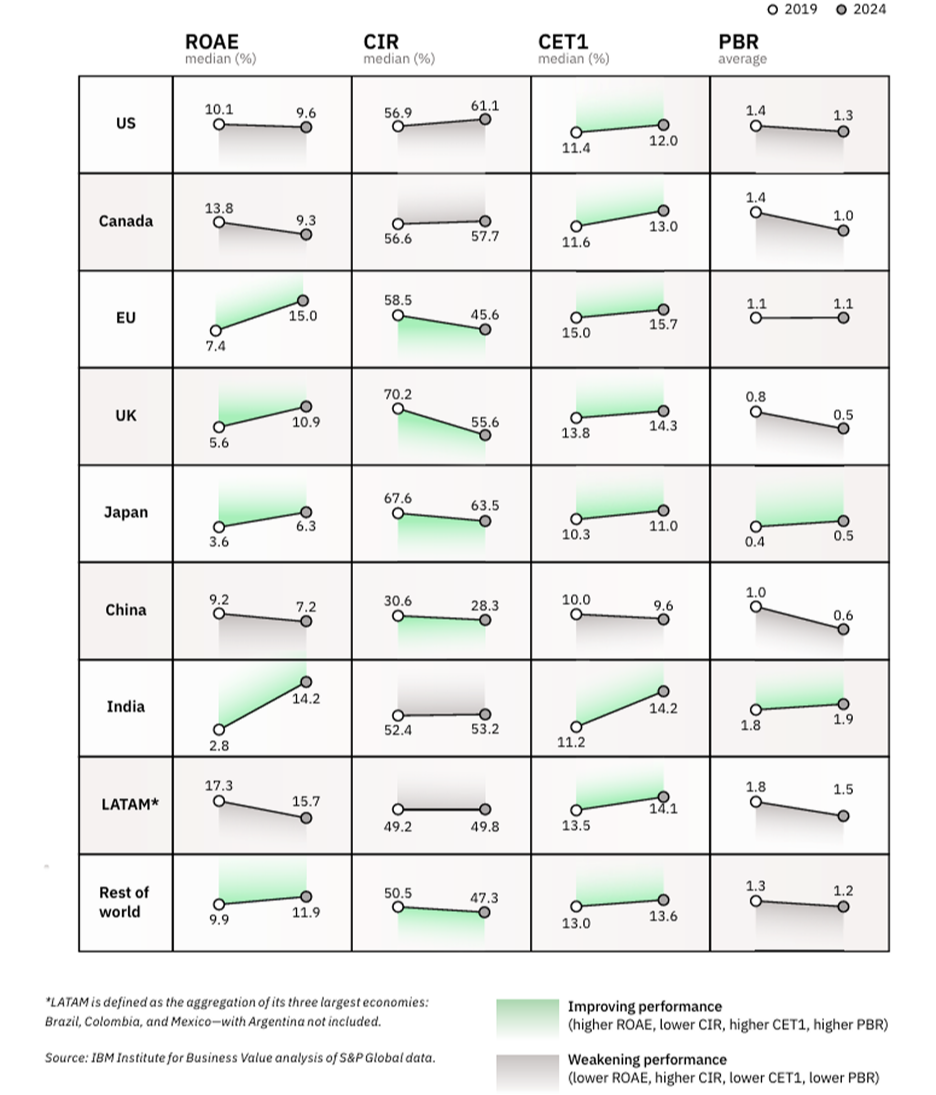

就近年數據與制度動能來看,美國銀行展現出資本厚實、獲利範圍更廣的優勢。IBM Institute for Business Value〈2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets〉報告提到,美國銀行資本韌性持續增強,其普通股權益第一類資本比率(CET1)自2019年的11.4%提升至2024年的12.0%,處於全球金融危機後的高檔水準,為後續放款與投資布局提供更大安全邊際與成長彈性。

其次,大型銀行集團獲利能力更為具韌性:擁有投資銀行業務的美國大行,在利率快速上升時獲取大量利差收入,又能在利率回落時受惠於債券交易量提升,總計資產規模前十大銀行攫取了超過全整體金融行業一半的獲利。

然可留意的是,美國銀行業在金融危機後不再追求過度高槓桿的報酬,加上長期低利率與量化寬鬆環境,壓縮了銀行的放款與投資收益空間,使淨利差變窄,進而壓低了平均股東權益報酬率(ROAE),又金融業審慎的風險管理使其股價淨值比(PBR)難以與科技等產業相比,尚有提升空間。

圖:各國銀行營運比較,自2019年以來,普通股權益第一類資本比率(CET1)整體明顯提升,顯示銀行資本實力更為穩健,不過,股價淨值比(PBR)偏低,顯示未來仍需更具有獲利驅動力。

淨利息收入、非利息收入是什麼

銀行的獲利來源可分為兩大支柱:一是受利率變動起伏較大的淨利息收入,二是反映多元業務能力的非利息收入。前者代表銀行的核心放款與資金運用效率,後者則展現銀行在理財、交易與顧問等服務上的經營深度。了解這兩項收入的結構與影響因素,有助於掌握銀行在不同利率環境下的獲利韌性與成長潛力。

淨利息收入(Net Interest Income, NII):這是銀行最傳統、最核心的收入來源。它是銀行對外放款所獲得的利息收入,減去吸收存款與借款所支付的利息成本後的淨額。一般來說,在市場利率上揚時,銀行可以擴大淨利息收入,原因在於,許多貸款屬於可調利率,而銀行在升息時也不會將全部利率升幅完整轉嫁給存款人,使得貸款利率調整較快、存款利率反應較慢,兩者之間的差距進而提升。

由於NII占美國銀行營收結構比重高、且對利率變化敏感,美國大型銀行通常會在財報會議中提供具體預測數字與季節性變化區間,是投資人觀察銀行獲利乃至於整體市場前景的核心依據之一。

非利息收入(Noninterest Income):是銀行獲利的重要第二來源,涵蓋但不限於手續費、信用卡交易費、顧問項目、交易與資產管理等金融服務。非利息收入的增減通常與消費金融活躍度、資本市場交易量與財富管理業務擴張密切相關。當市場利率環境壓抑銀行存放款利差空間時,這些業務便是銀行至關重要的收入來源。

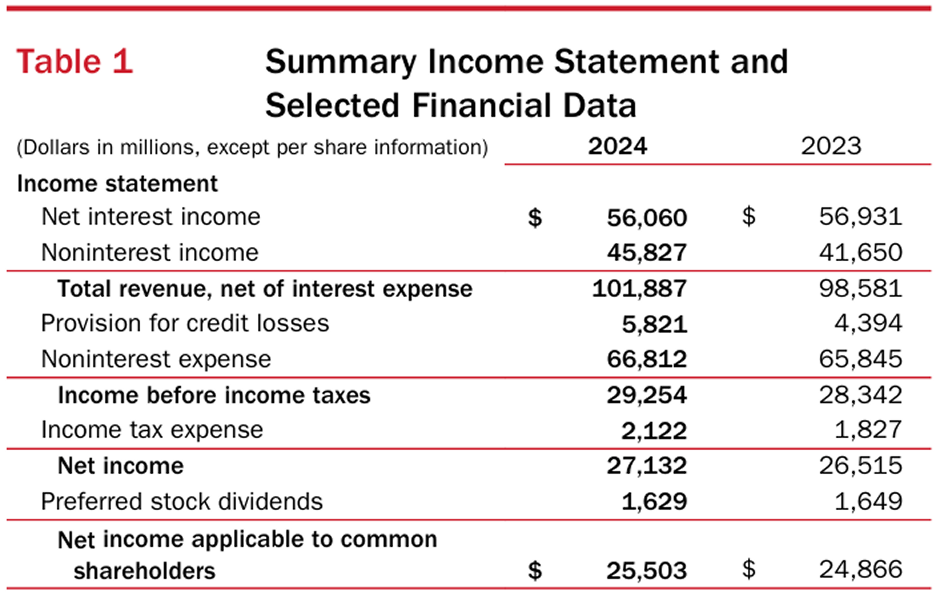

表:以美國銀行為例,其2024財年淨利息收入560.6億美元、非利息收入458.2億美元,總收入為1,018.8億美元。淨利息收入與非利息收入占總收入比重各約55%、45%。

資料來源:BANK of AMREICA

央行政策利率是銀行獲利的重要驅動因子

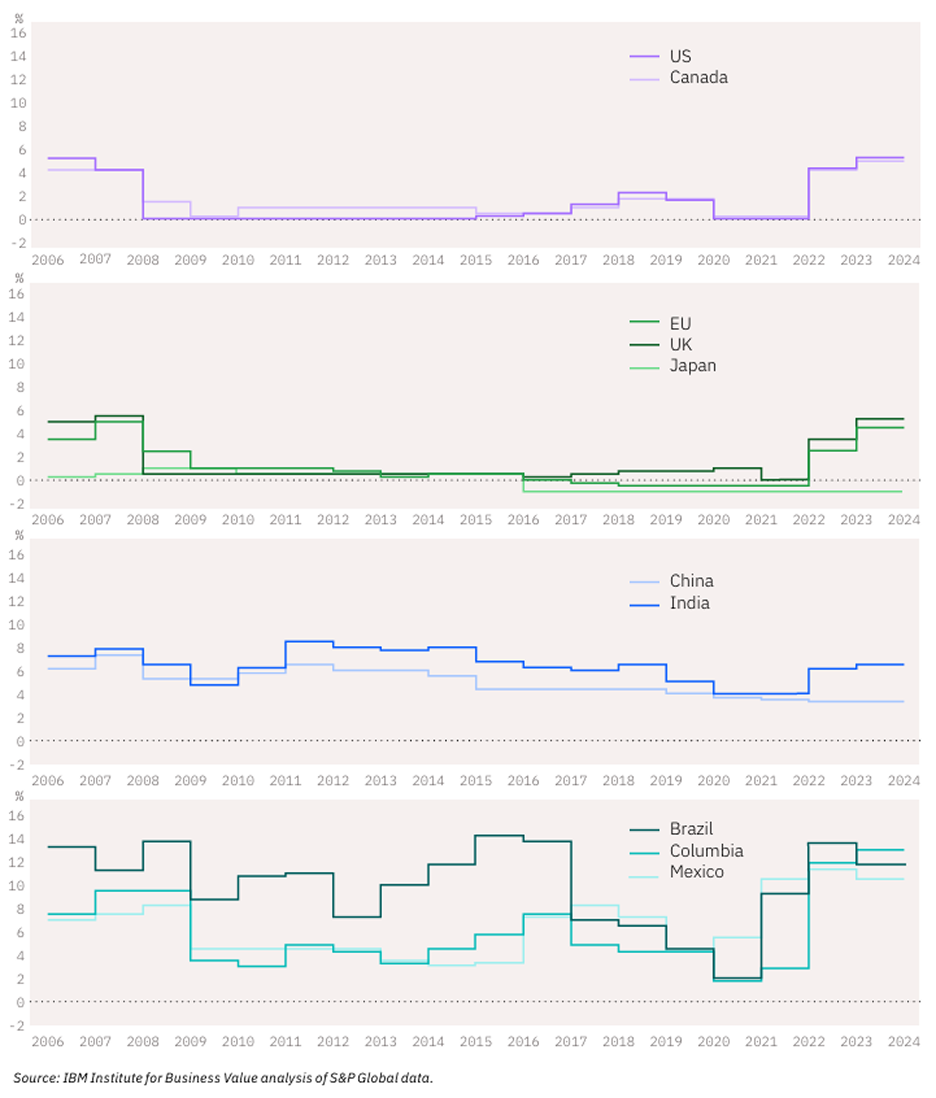

2008年金融危機後,美國利率長期維持在低位,但自2022年起為了抑制通膨,美國聯準大幅升息,使政策利率在短時間內快速回到5%以上,直接擴大了銀行的淨利息收入(NII),成為美國銀行業近年獲利的重要支撐來源。

相比之下,歐洲與日本長期陷於超低利率甚至負利率環境,直到2023~2024年才開始升息,銀行業的利差改善相對滯後。

中國與印度的政策利率相對平穩,印度自2022年起小幅上調利率並維持高於中國水準,反映其經濟成長與通膨動能較強。拉丁美洲則長期維持高利率結構,2021年後更進入新一輪升息周期,銀行業的利差收入高於全球平均。

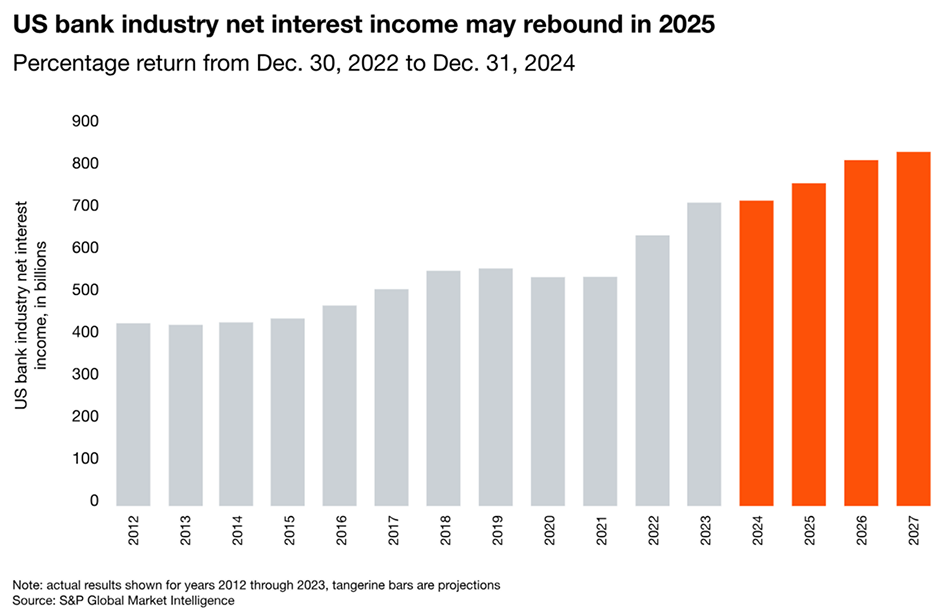

美國銀行淨利息收入有望在2025年反彈

根據S&P Global Market Intelligence的預測,美國銀行業的淨利息收入有望在2025年反彈,年增幅約5.7%,扭轉前一年幾乎停滯的成長情況。支撐這波復甦的關鍵在於穩健的總體經濟環境:美國經濟持續擴張,企業與家庭信貸需求穩定;同時,雖基準利率下滑,壓縮了利差空間,卻可刺激出更多借貸與交易活動。此外,資本市場交易量增加,特別是固定收益與證券市場的活躍,有助推升投資銀行與交易業務的收入,使銀行業整體獲利基礎更加穩固,。

從全球視角觀察,美國銀行業的相對優勢也更為明顯。中國經濟成長動能顯著放緩,加上產業政策使外資營運難度提高,導致美國跨國企業逐步調整布局。日本雖重啟成長,但長期停滯使其吸引力有限,而歐洲主要經濟體如法國與德國則面臨政治動盪與經濟壓力。在這樣的全球環境下,美國反而展現出穩健與開放的優勢,成為創業者、成長型企業與跨國公司最具吸引力的營運與融資基地,也進一步強化了美國銀行與資本市場產業的中長期投資價值。

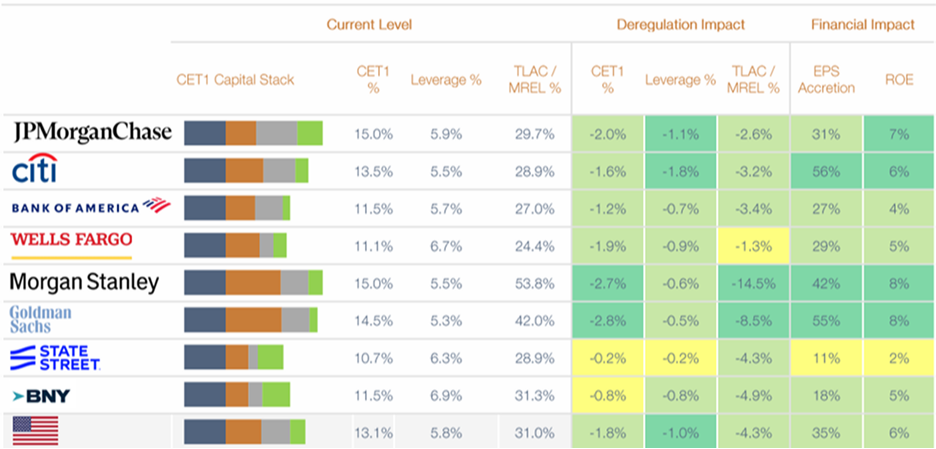

近年來,美國主要銀行的資本實力大幅增強,整體普通股權益一級資本(CET1)持續穩步上升,展現出金融體系在監管不確定環境下的高度韌性。根據 A&M的〈Bank Deregulation Primer 2025〉報告評估,若美國監管標準下修,銀行整體相當於可釋放約14% CET1資本,約2.6兆美元,等同美國銀行體系總資產的16%。

這意味著,美國銀行目前擁有充足的資本緩衝,不僅能支撐放款與投資銀行業務的成長,也有條件啟動庫藏股、股利發放或策略性併購等股東回饋措施。

在財務層面上,A&M模型預估此舉可讓美國銀行平均每股盈餘(EPS)成長35%、股東權益報酬率(ROE)提升6個百分點。其中,花旗、高盛與摩根士丹利受益最明顯,ROE提升約6~8個百分點。

資料來源:A&M

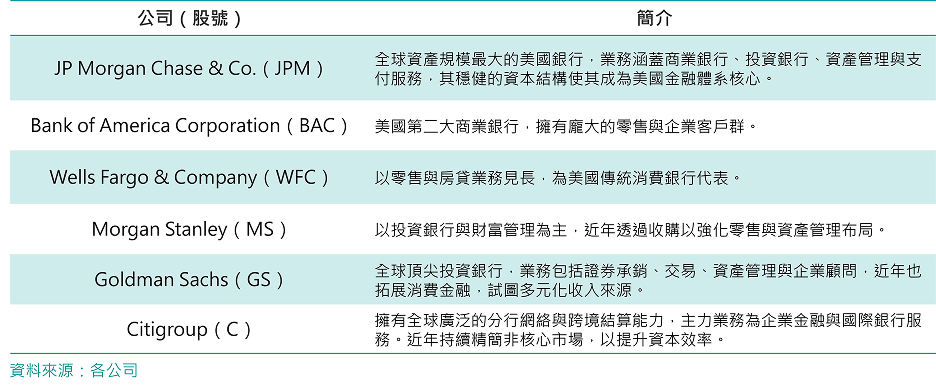

JP Morgan、Bank of America、Wells Fargo等屬於傳統大行,Goldman Sachs、Morgan Stanley代表投資銀行與資產管理業務的高端領域;Citigroup則以國際金融與跨境結算為強項。這些機構的共同特徵是資產規模龐大、業務版圖跨國、且與經濟循環密切連動,能在升息環境下受惠於利差擴大,也另能透過財富管理與資本市場業務維持長期穩定獲利。綜觀來看,它們象徵美國金融業的多元結構與全球影響力,是美國股市的主要金融權值股。

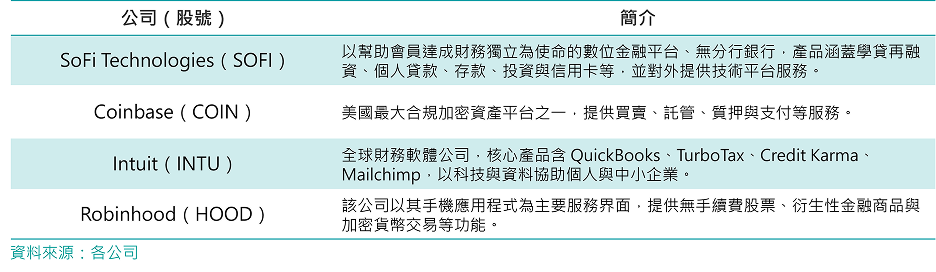

除了那些耳熟能詳的銀行巨頭外,美國市場近年也湧現出一批以科技驅動金融創新的FinTech(金融科技)企業,正快速改寫金融服務的版圖。SoFi以一站式數位金融切入,從學貸再融資擴展到個人貸款、存款、投資與信用卡,並對外提供技術平台服務;Coinbase是美國最大的合規加密資產平台之一,提供買賣、託管、質押與支付等基礎設施;Intuit以消費者稅務軟體、個人理財軟體等產品串起個人與中小企業的財務;Robinhood採用零手續費以及遊戲化的交易體驗崛起,近年更進一步觸及加密資產。這些公司透過數位支付、線上貸款、軟體訂閱與加密基建等模式提升效率、降低成本,挑戰傳統金融業的效率與成本結構,也逐步成為推動美國金融體系創新的新引擎。

若投資人欲布局美國銀行股,不一定要單押個別公司,也能透過ETF達到分散投資與主題聚焦的效果。以 Financial Select Sector SPDR Fund(XLF)為例,它涵蓋銀行、保險與支付公司,是美國金融領域中規模最大的ETF,能全面反映大型金融機構的整體表現。若希望聚焦銀行板塊,可選擇集中於摩根士丹利、富國銀行、高盛等大型銀行的Invesco KBW Bank ETF(KBWB),或是以地方型銀行為主的SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)。另一方面,對金融科技題材有興趣的投資人,可考慮Global X FinTech ETF(FINX),其聚焦數位支付、線上借貸、區塊鏈與自動化理財等創新企業;或選擇Amplify Digital Payments ETF(IPAY),專注全球支付生態。