投資入門

FED打噴嚏全球重感冒?用美林時鐘看景氣循環

在金融市場裡,CPI(消費者物價指數)與 PPI(生產者物價指數)是最受矚目的兩大通膨相關數據。它們不只是冷冰冰的統計數字,而是央行制定利率政策的關鍵依據,也是投資人判斷市場方向的重要風向球。CPI反映消費端的物價變化,PPI則揭示生產端的成本動態。掌握它們的意涵與聯動關係,才能在數據公布時,做出更精準的投資決策。以下將說明這兩個指標的定義、相互關係,以及它們對金融市場的影響。

文章目錄,點選你想看的段落:

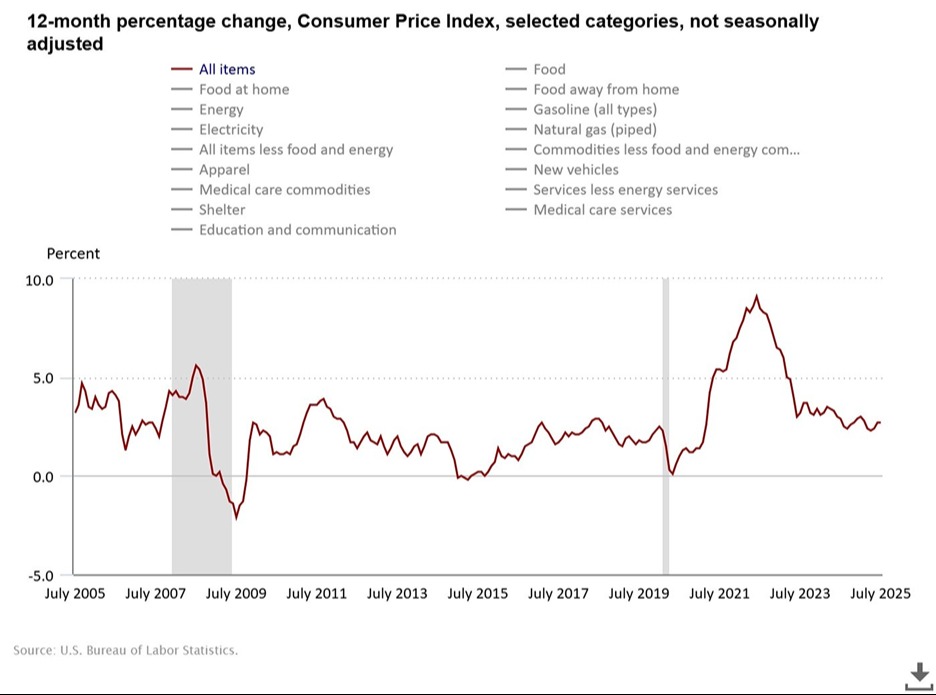

CPI衡量一般消費者在日常生活中購買商品與服務的價格變化,反映的是「買東西要花多少錢」。它基於一籃子商品和服務(例如食物、房租、交通、醫療等)的加權平均價格,由各國的統計機構(如美國的勞工統計局,BLS)每月發布。當CPI上漲,意味著物價上升、購買力下降,通膨壓力增加;當CPI放緩,則表示通膨壓力減輕,可能為央行降息創造空間。

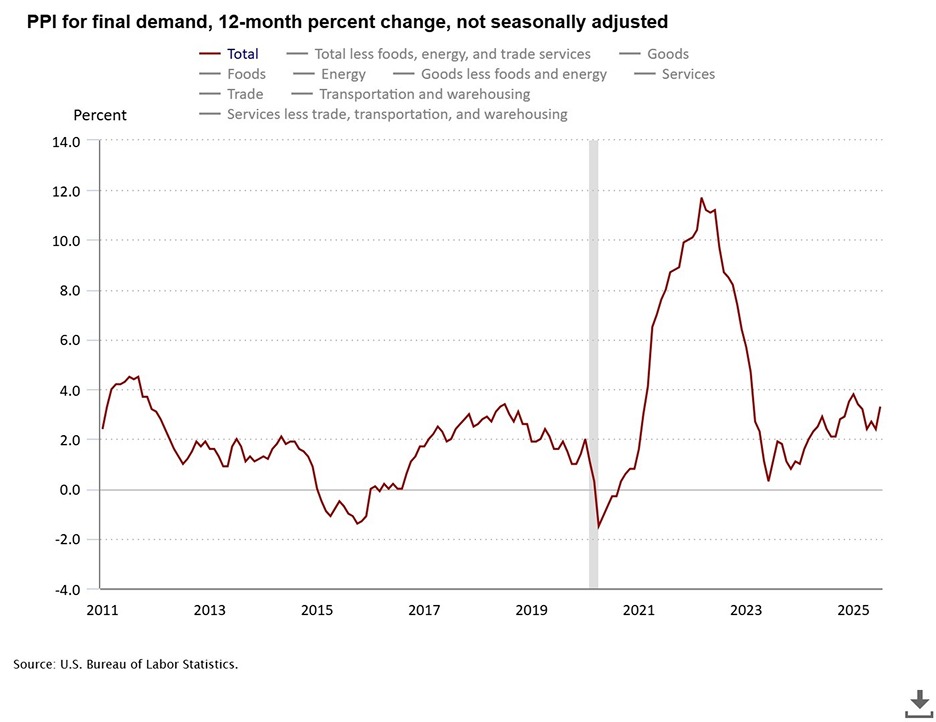

PPI 則衡量企業在生產過程中購買原材料、中間產品及最終產品的價格變化,反映的是「工廠產品出廠價」。它同樣由統計機構(如美國的勞工統計局,BLS)每月發布,涵蓋鋼鐵、原油、化學品等批發層面的價格。PPI通常被視為通膨的先行指標,因為生產成本的變化往往需要時間傳導到消費端,進而影響CPI。然而,PPI與CPI的關係並非總是線性,例如企業可能因市場競爭壓力無法完全將成本轉嫁給消費者,或CPI包含了PPI未涵蓋的項目,導致兩者走勢脫鉤。

PPI 是生產商的出廠價,而 CPI 是消費者端的售價,兩者之間存在時間差。一般來說,PPI 上漲可能預示未來的CPI上漲,因為企業會試圖將上升的生產成本轉嫁給消費者。例如,2022年美國PPI因能源和原物料價格飆升而大幅上漲,隨後數月CPI也出現顯著上揚。然須留意的是,市場需求、競爭環境或供應鏈問題可能影響成本傳導的幅度,因此投資人需謹慎解讀兩者的關聯性。

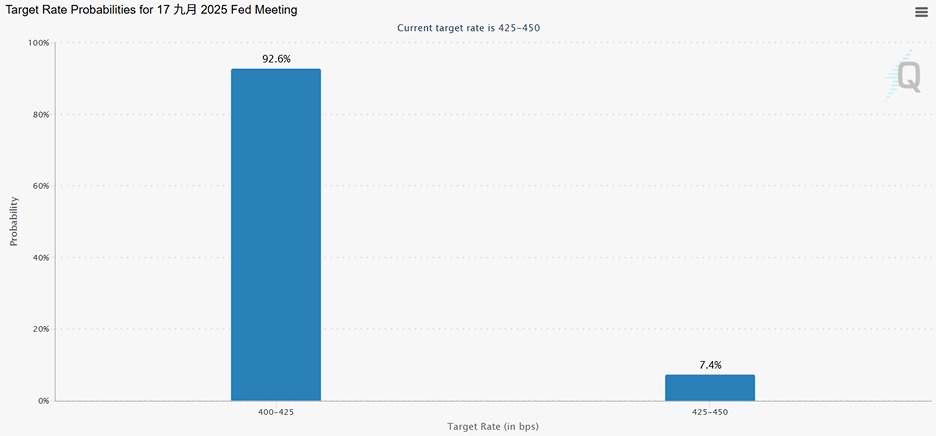

CPI 和 PPI 數據直接影響投資者對央行利率政策的預期。例如,在美國,聯邦儲備系統(Fed)高度關注這些數據以制定貨幣政策。如果CPI或PPI高於市場預期,顯示通膨壓力較大,央行可能選擇升息或推遲降息,這通常對股市和債市構成壓力,因為借貸成本上升會壓縮企業獲利並推高債券殖利率。反之,若CPI和PPI低於預期,則市場可能認為通膨已受控,降息預期升溫,成長型股票往往會因此受惠。

通膨數據優於市場預期。美國7月CPI年增率為2.7%,低於預估的2.8%;核心CPI年增率為3.1%,雖因服務價格上揚創下年內新高,但整體漲幅仍屬可控,緩解市場對關稅可能推高物價的憂慮。數據公布後,預期9月降息的機率升至九成之上。隨之而來的降息預期刺激也資金回流股市,因利率下降不僅有助於壓低企業融資成本,也提升股票估值的吸引力。

不過,PPI數據的公布壓抑了市場情緒。7月PPI比一個月前上漲0.9%,是2022年以來最大漲幅,和一年前相比則上升3.3%;相較之下,市場原先預期7月PPI僅會比前月上漲0.2%,比一年前上揚2.5%。該數據凸顯批發層面的通膨壓力升溫,不過,分析數據內容部份漲幅主要來自投資組合管理費用與航空票價,剔除後與預期差異不大,對降息路徑影響有限,然仍使市場對FED在9月降息的預期小幅下降,落在九成邊緣。與此同時,美債收益率在PPI數據公布後走高,壓抑股市反彈力道。

資料來源:CME FedWatchTool(2025/08/15)